2003년 개봉한 영화 '살인의 추억'은 한국 영화 역사상 가장 강렬한 실화 기반 범죄 영화 중 하나로 꼽힙니다. 이 작품은 단순한 스릴러를 넘어 화성 연쇄살인사건이라는 실제 미제 사건을 모티브로 하여 한국 사회의 어두운 이면과 경찰 조직의 한계를 날카롭게 묘사했습니다. 시간이 흐른 지금, 이 영화를 다시 재조명하는 것은 당시 시대적 분위기와 함께 사회적 의식을 되돌아보는 기회가 됩니다.

영화로 보는 살인의 추억

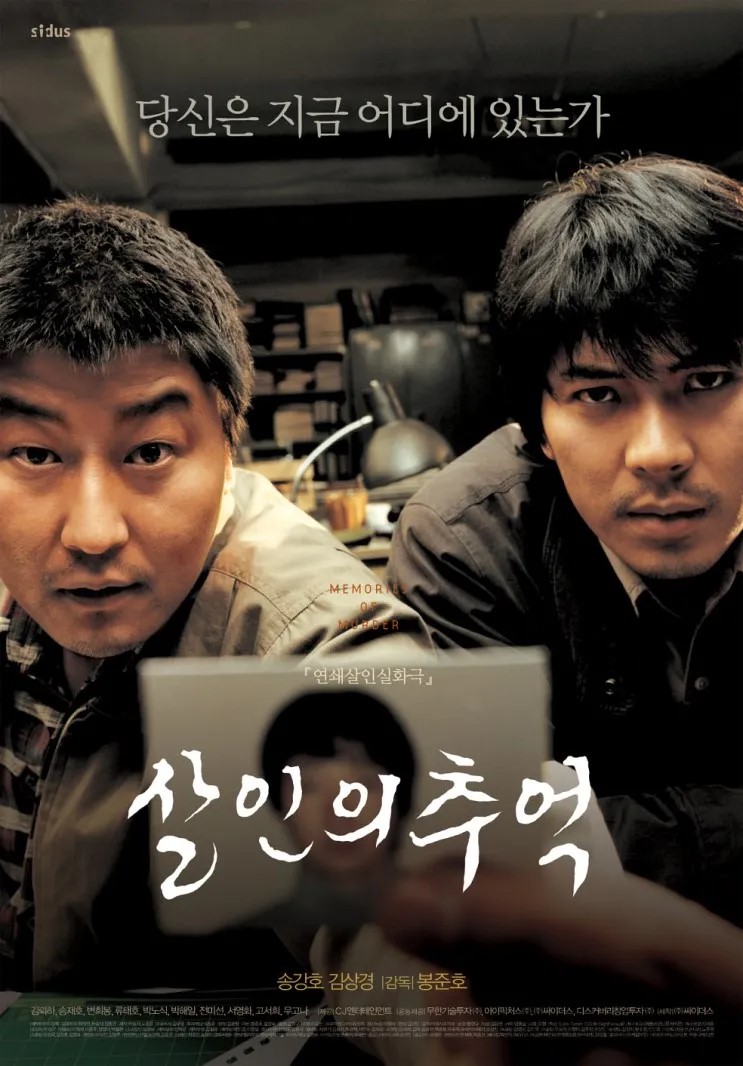

영화 '살인의 추억'은 1986년부터 1991년까지 경기도 화성에서 실제로 발생했던 연쇄살인사건을 바탕으로 만들어졌습니다. 감독 봉준호는 이 영화를 통해 단순한 범죄의 재현을 넘어서 범죄를 대하는 한국 사회의 모습을 사실감 있게 그려냈습니다. 영화의 주인공 박두만(송강호 분)과 서태윤(김상경 분)은 실존 인물이 아닌 상징적 존재로, 사건을 해결하려는 방식에서 극명한 차이를 보이며 관객에게 많은 생각거리를 제공합니다. 특히 이 작품은 당시 수사기법의 한계를 냉정하게 보여주는데, 예컨대 증거물 없이 고문과 감에 의존하던 수사방식은 시대의 후진성을 여실히 드러냅니다. 이는 단순히 영화 속 설정이 아닌, 실제 수사에서도 벌어진 일이었기에 더욱 충격적으로 다가옵니다. 촬영기법 또한 매우 현실적이며, 빗속 추적 장면, 논두렁에서의 범인 추정자 추격 등은 숨 막히는 긴장감을 불러일으키며 관객을 몰입하게 만듭니다. 2003년 당시에는 미제 사건이었기에 범인을 잡지 못한 결말이 아쉬움으로 남았지만, 그것이 오히려 영화의 리얼리티와 사회비판적 메시지를 더욱 강화시키는 요소가 되었습니다. '살인의 추억'은 단순한 범죄영화가 아니라, 대한민국 현대사의 어두운 단면을 되짚는 기록물로 평가받고 있습니다.

화성 연쇄살인사건과 미제 사건의 현실

‘살인의 추억’이 개봉되었을 당시, 화성 연쇄살인사건은 여전히 미제로 남아 있었습니다. 이는 국민의 불안과 사회적 불신을 증폭시키는 계기가 되었고, 영화는 이러한 현실을 적나라하게 반영하고 있었습니다. 실제로 해당 사건은 한국 범죄사상 최초의 연쇄살인사건으로, 피해자는 총 10명 이상에 달하며 범인의 잔혹성과 수법이 매우 조직적이었기에 사회에 큰 충격을 주었습니다. 당시 경찰은 2백만 명 이상의 수사 인원을 동원하고도 단 한 명의 범인을 특정하지 못했으며, 오히려 무고한 시민들이 고문을 받거나 희생되는 비극이 연이어 발생했습니다. 영화에서 묘사된 허술한 수사, 증거 조작, 강압 수사 등은 모두 실제 있었던 일들이며, 이를 통해 사회의 구조적 문제점을 신랄하게 비판하고 있습니다. 놀랍게도, 이 사건은 2019년 DNA 분석 기술의 발전으로 인해 범인이 이춘재라는 사실이 밝혀지면서, 무려 30여 년 만에 해결되는 기적 같은 전개를 맞이했습니다. 그러나 이미 억울하게 희생된 사람들이 있었고, 수많은 시간 동안 불안 속에 살아온 이들의 고통은 쉽게 회복될 수 없습니다. 영화가 미제 사건의 실상을 보여주었다면, 이후 밝혀진 현실은 그 무게를 더욱 실감나게 만들어주었습니다. 이처럼 '살인의 추억'은 단지 하나의 미제 사건을 재현하는 데 그치지 않고, 그것이 가지는 사회적 무게와 경찰 시스템의 문제점, 나아가 범죄 피해자와 가족들의 고통까지 함께 그려내며 영화 이상의 역할을 하고 있습니다.

영화가 던진 사회적 메시지

‘살인의 추억’은 단순한 사건 중심의 범죄 영화가 아닙니다. 이 영화가 진정한 가치를 가지는 이유는, 사건을 둘러싼 사회적, 제도적 문제를 날카롭게 꼬집고 있기 때문입니다. 영화 속 인물들은 각기 다른 방식으로 정의를 추구하지만, 그 과정에서 무기력하고 비논리적인 수사체계, 상명하복식 조직문화, 증거 없이 자백만을 중시하던 관행 등이 만연해 있는 모습을 보여줍니다. 박두만 형사는 자신의 감과 본능에만 의존해 용의자를 압박하며, 그 과정에서 범인을 지목하기 위해 조작된 증거나 폭력을 행사합니다. 반면 서울에서 온 서태윤 형사는 증거를 중시하는 수사방식을 고수하지만, 결국 아무것도 해결하지 못한 채 허탈하게 사건을 마무리합니다. 이러한 대비는 대한민국의 현대 수사체계와 사회구조의 한계를 상징적으로 드러냅니다. 또한 영화는 여성 피해자들의 존재를 통해 당시 사회의 성별 불평등과 여성 대상 범죄에 대한 무관심도 드러냅니다. 연쇄살인의 피해자가 대부분 여성이고, 그들의 죽음이 단순히 통계로만 소비되는 방식은 여성의 인권이 얼마나 소외되어 있었는지를 말해줍니다. 이처럼 '살인의 추억'은 단순한 범죄의 나열이 아닌, 정의란 무엇인가, 국가란 무엇인가, 인간이란 무엇인가에 대한 철학적 질문을 던지는 작품입니다. 사회는 이 영화를 통해 제도의 한계와 시민의식의 중요성을 다시금 일깨워야 합니다.

'살인의 추억'은 단순한 범죄영화가 아니라, 한국 사회의 어두운 민낯을 들여다보게 하는 거울입니다. 사건을 재조명함으로써 우리는 당시 수사체계의 문제뿐만 아니라, 사회가 얼마나 피해자 중심이 아닌 구조였는지를 깨닫게 됩니다. 영화를 다시 보는 것만으로도 사회적 성찰을 이끌어낼 수 있으며, 앞으로 이런 비극이 반복되지 않도록 시스템과 인식의 변화를 촉구해야 할 때입니다.

'영화' 카테고리의 다른 글

| 영화 '범죄도시1' 속 외국인 강력범죄, 현실 반영도와 수사 과정 그리고 시사점 (0) | 2025.10.18 |

|---|---|

| 한국 영화 '변호인' 속 선악의 위치, 법과 정의의 괴리, 양심의 힘 (0) | 2025.10.17 |

| 봉준호 감독 영화 '괴물'로 본 한국 사회의 문제 (1) | 2025.10.17 |

| 지구 멸망 소재 고전 명작 '딥 임팩트' 줄거리 완전 정리, 등장인물과 메시지 그리고 사회적 의미 (0) | 2025.10.16 |

| 크리스토퍼 놀란 화제의 SF 명작 '인터스텔라' 속 우주관, 사회, 그리고 사랑의 메시지 (0) | 2025.10.16 |